【未経験からプロへ】トラックドライバーの研修は超充実!!未経験でも安心できる理由を現役指導員が解説。

- 研修を受けることでほとんどの人はトラックに乗れる

- 未経験者にいきなり乗務させることは法律上できない

- 未経験には法律で義務付けられる研修が必要

- 座学で15時間以上トラックと運送業について勉強する

- トラックの運転に乗る研修が20時間以上ある

- 未経験者向け独自の研修カリキュラムを持つ会社も多い

- 研修の充実した会社の選び方

詳しい内容を知りたい方は下の記事を読み進めてください。

このサイトはあなたの分からないと一緒に成長しています。

分からないことがあれば下記から何でも質問してください。

お答えできる範囲内で24時間以内に返信いたします。

- 研修を受けると本当に運転することができるようになるの?

- 採用情報に「充実した研修」とあるけど実際にはどんな研修をするの?

- いきなり運転させられると事故を起こしそうで不安だ。

- 運送業のことも全くわからないのに転職しても大丈夫?

- 荷扱いのやり方もわからないけどしっかり教えてもらえるの?

🐰トラックを運転したことがない方や、運送業が初めてという方はトラックドライバーに転職することについて、ある種の恐怖を感じているのではないでしょうか?

結論からいうと、その心配は全く必要ありません。

トラックドライバーになるためには充実した研修制度があり、全くの未経験者であっても正しいステップを踏んで一流のプロドライバーになれるようにされています。

現在、従業員が3,000人程度の運送業で採用担当の仕事をしています。

詳しいプロフィールはこちらです。

運送業に対する誤解を解くためにこの記事を書いています。この記事を読んで納得できたら早速転職を申し込んでみましょう。

皆さんの人生を変えるお手伝いをいたします。

未経験者がいきなりトラックを運転させられることはない

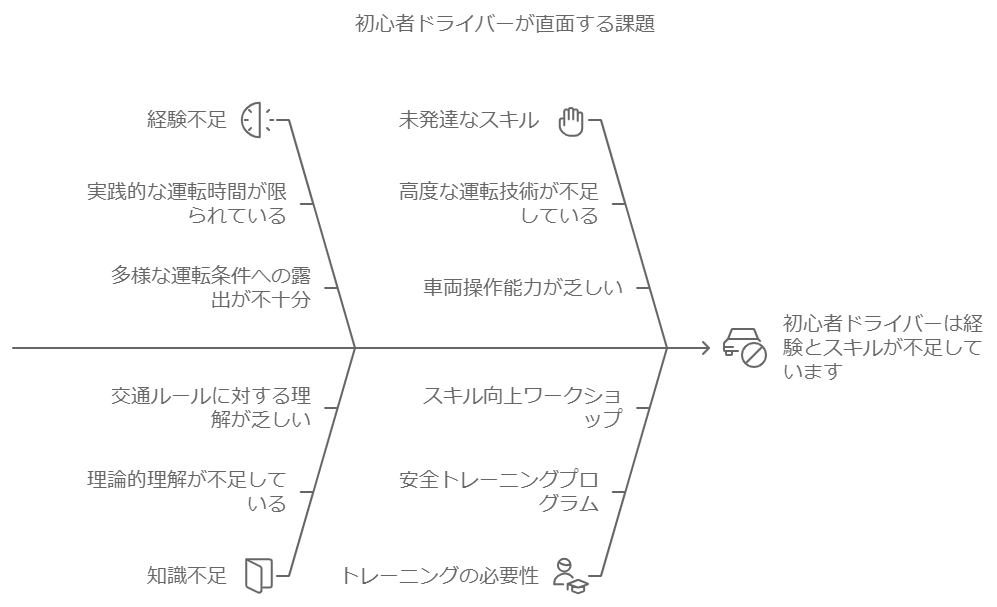

トラック運送業界では、長時間の運転や長距離運転が多く、特に未経験者は運転技術や貨物の積み方などに不慣れであり、事故やトラブルを起こしやすいものです。

そのためトラック運送業界では、初任運転者に対して運転技術の向上や法令遵守の徹底、疲労やストレスなどに対処する方法などを教育する研修を行っています。

また、企業独自の研修プログラムや、公的機関が実施する研修プログラムもあります。

トラック運送業界では、初任運転者研修の取り組みが強化されており、より安全な運送を実現するために、初任運転者に対する研修や教育が行われています。

研修が必要な初任運転者とは?

初任運転者とは、運転者として常時選任する為に新たに雇い入れた者で、当該会社で乗務する前3年間に他の運送会社で運転者として常時選任されていたものを除く(貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針2章2-2抜粋)と定められています。

つまり、あなたのような全くの未経験者と、経験者であっても過去3年以内に初任診断を受けていない人は初任運転者研修を受ける必要があります。

この研修は法律で定められた義務であり(国土交通省告示 第1366号)これを行わなわなければ、最悪の場合には事業許可の取り消しもあり得ます。

これに加えて、ほどんどの企業で独自のプログラムを組んで新人教育を行っています。

法定の初任運転者研修の内容とは?

法定の初任運転者研修では、座学と実車を用いた乗車指導研修等で15時間、実際にトラックを運転する研修を20時間必要としています。

普通免許を取る際の教習時間が、技能31時間・学科26時間であることと比べると法定の研修だけでも十分な時間がとられていると言えます。

では、法定の研修ではどのようなことを学ぶのでしょうか?

座学と乗車前研修:15時間以上

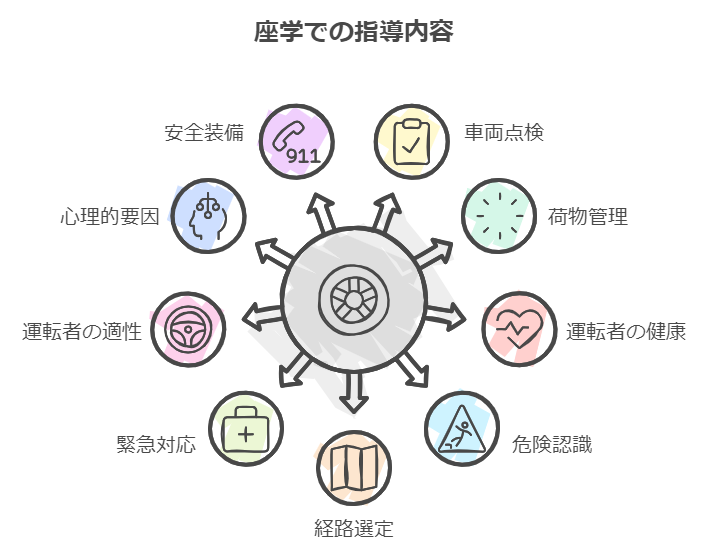

座学での指導内容

座学では「貨物自動車輸送安全規則」で定められている、12項目の一般的な指導および監督についての教育が行われます。

会社によって異なりますが、外部機関に依頼した場合は8時間~10時間程度のボリュームになるので、大体同じくらい座学があると考えてください。

具体的には、次の12項目について勉強します。

- 事業用自動車を運転する場合の心構え

- 事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項

- 事業用自動車の構造上の特性

- 貨物の正しい積載方法

- 過積載の危険性

- 危険物を運搬する場合に留意すべき事項

- 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況

- 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法

- 運転者の運転適性に応じた安全運転

- 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法

- 健康管理の重要性

- 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法

実車を用いた指導内容

座学と合わせて、実車を用いた指導も行われます。主な指導内容として、日常点検の方法や積載方法などがあり、業務に直接つながる仕事を教わることができます。

- 積載方法:積付け、固縛、偏荷重、荷崩れ防止等

- 日常点検:運転席での点検、エンジンルームの点検、車回りからの点検等

- トラックの構造上の特性:車高、車長、車幅、死角、オーバーハング

実際にトラックを運転させて安全な運転方法を指導:20時間以上

15時間の研修と並行して、実際に指導員を横に載せてトラックを運転する研修を行います。

これも指導員の感覚に任せているわけではなく、「全日本トラック協会の様式」を使っている会社が多いのでご紹介しておきます。

この様式では次のように3つのセクションにわけて指導が行われます。

安全運転の実技の添乗指導項目

個別の指導内容が①不適切、②やや不適切、③概ね適切、④適切、⑤極めて適切の5段階で評価され、平均点が4点以上でかつ、すべてが3点以上であることが必要です。

服装等

- 制服を正しく着用しているか

- ヘルメット・安全靴等の保護具は着用しているか

乗務前

- 運行前点検は適切か

- 点呼での申告は適切か

- 乗車前、トラックの周囲は確認しているか

- 積荷はしっかりと固縛されているのを確認したか

- 積載重量を確認したか(過積載になっていないか)

- 偏荷重になっていなことを確認したか

- 乗車方法は適切か

運転姿勢

- 正しくハンドルはもっているか

- 座面に深く腰掛け、体が前後に傾斜していないか

- ブレーキペダルが目一杯踏み込める姿勢になっているか

- シートベルトは正しく着用しているか

- 社内の4S(整理、整頓、清掃、清潔)はできているか

発進

- ハンドルを握ってエンジンをかけているか

- 急発進はしていないか

- 左右、前後を確認しているか

- 空ぶかしはしていないか

走行

- 車間距離を十分にとっているか

- 適切なシフトギアをえらんでいるか

- 急ハンドルはしていないか

- 横断歩道の手前で歩行者に注意をはらっているか

- 自転車・バイクの追い越し方は適切か

- 駐車駐車料の追い越し方は適切か

- 歩行者の側方の通過は適切か

- ふらつきはないか

- カーブ走行時のハンドル操作は適切か

- カーブ走行時の原則は適切か

- 進路変更時の合図の時期は適切か

- 呼称運転をしているか

交差点

- 黄色信号では原則として停止しているか

- 交差点の手前で原則しているか

- 右折時、後方・側方の確認をしているか

- 右左折時の軌道は適切か

- リアオーバーハングに注意しているか

- 十分に徐行しているか

- 右左折時の合図の時期は適切か

- 赤信号での見込み発信はしていないか

停車

- 急停車はしていないか

- 早めのブレーキ操作をしているか

- エンジンブレーキを適切に使用しているか

- 一時停止場所では、確実に停止しているか

- 停車時の車間距離は適切か

- 降車方法は適切か

後退

- 後退する前に安全確認をしているか

- サイドミラーでの確認は適切か

- 窓をあけて目視で確認しているか

- 最徐行で後退しているか

乗務終了

- 運行状況の報告は適切か

特別添乗指導項目

個別の指導内容が①不適切、②やや不適切、③概ね適切、④適切、⑤極めて適切の5段階で評価され、こちらは「安全運転の実技の添乗指導」の際に併用して指導されるため、20時間の累計には含まれません。

踏切

- 手前で一旦停止をしているか

- 信号機の確認、左右の確認は適切か

- 窓を開けて音を聞いているか

- 踏切の前方の余地を確認して進入しているか

- 変速せずに通過しているか

夜間

- 早めの点灯をおこなったか

- ヘッドライトは上向きを基本としているか

- ヘッドライトの下向きへの切り替えは適切か

- 通常よりも速度を落として走行しているか

- 通常よりも車間距離を多くとっているか

- ヘッドライトが照らさない死角部分をしっかり確認できているか

- ヘッドライトの照射範囲に応じた速度で走行しているか

雨天

- 通常よりも速度を落として走行しているか

- 通常よりも車間距離を多くとっているか

- 歩行者や自転車に配慮した運転をしているか

- 水たまり等の通過時、原則しているか

- スリップの原因となる急ハンドルや急ブレーキをしていないか

降雪・積雪

- 通常より速度を落として走行しているか

- 通常よりも車間距離を多くとっているか

- タイヤチェーンは適切に装着しているか

- 降雪地域走行時の必需品は携行しているか

- 早めのブレーキ操作をしているか

- スリップの原因となる急ハンドルや急ブレーキをしていないか

- 歩行者や自転車の側方通過時に、速度を落とし、間隔を十分にとっているか

- 交差点や信号手前で早めに減速しているか

- 路面凍結の恐れのある場所では、より原則しているか

エコドライブ添乗指導項目

個別の指導内容が①不適切、②やや不適切、③概ね適切、④適切、⑤極めて適切の5段階で評価され、こちらも「安全運転の実技の添乗指導」の際に併用して指導されるため、20時間の累計には含まれません。

発進

- エンジン始動時にアクセルを踏み込まないようにしている

- 発進時のアクセルは、優しく踏み増すようにしている

- 前方の交通状況を把握して、加速しすぎないようにしている

走行

- 加速と原則を繰り返す「波状運転」をせず、一定の速度で走るようにしている

- 先の交通状況や道路状況を把握して、早めに対処する「予知運転」を行っている

- エンジンの回転数が上がりすぎないように注意している

- 車間距離に余裕をもって走行している

- 同じ速度であれば、高めのギアで走行するなど、早めにシフトアップしている

- シフトアップは、グリーンゾーン回転の範囲内で行っている

- 加速が必要な時も、アクセルを優しく踏み増すようにしている

減速

- 赤信号や停車位置がわかったら、早めにアクセルを離し、エンジンブレーキを使って惰力走行を行っている。

- 排気ブレーキを常に使用していると波状運転になりやすいので、道路状況に応じて使用している

停止

- 待ち合わせや荷物の積み下ろしの為に駐車停車する際は、アイドリングストップしている

その他

- エンジンをかけたら、すぐ出発するようにしている

- エアコンは、気象条件に応じて、こまめに温度・風量の調整をおこなっている

- 不要な荷物は積まないようにしている

- タイヤの空気圧を適正に保つため、確実な点検・整備を行っている

- エアフィールターは目詰まりしていないか、定期的に点検をおこなっている

- エンジンオイルの量が、オイルレベル・ゲージの範囲内にあるか点検するとともに、定期的に交換している

- 出発する前に、行先までの走行ルートを地図などを利用して計画、準備している

- 道路交通情報をチェックして、渋滞や道路障害などのチェックを行っている

- 路上駐車など、交通渋滞を招く恐れのある違法駐車はしないようにしている

実際に乗車しながら、これらの項目をチェックしていきます。感覚的には自動車学校で習ったとことをトラックの運転に調整してもう一度学習しているような感じです。

これだけのことをやるので、未経験の人であっても大体はこの研修内でコツをつかめるようになっています。

運送会社独自の研修制度も充実している

法定の研修時間でもある程度安心してトラックを運転することができるようになりますが、ほとんどの会社ではさらに独自の研修制度を作って、未経験者が安心して仕事ができるようにしています。ここからは私が勤める会社の研修制度をご紹介します。

社内のルールについて学ぶ

座学で15時間法定の研修を行う。

実車を用いてトラックの構造や点検のやり方を学ぶ。

伝票の仕分け方法や荷扱いの方法など具体的な仕事の流れを学ぶ。

先輩ドライバーの横乗りをしながら、客先でのマナーとルールを学ぶ。

必要な免許・資格(中型免許・フォークリフト等)を取りに行く。

ある程度仕事に慣れたら、本社に併設されている研修センターにて3泊4日の研修を行う。研修に合格したら営業所に戻り、一人で乗車し仕事を行う。

入社したら2か月程度の横乗り研修

私の勤める会社でも入社していきなり乗車することはありません。

まずは2か月程度、先輩ドライバーの横に乗って道路の走り方やお客様先でのマナー等を教わります。大型長距離ドライバーとして入社した人もこの研修を受けてもらいます。

この2か月間でフォークリフト免許取得や、運転免許の限定解除を行い、本採用時にはすぐにでも独り立ちできるようにしておきます。

20時間の実技研修もこの間に行い、きちんとできているようであれば、本社近くに併設されている研修センターで3泊4日程度の研修に向かいます。

大きな会社は研修センターを併設している

研修センターでは、会社の成り立ちや企業理念を学ぶとともに法定座学である「トラック運送業必須の法定12項目の指導」が行われます。このほかにも次のようなことが学べます。

座学での研修

- 就業規則と服務規程の勉強

- 労働災害の事例と防止対策

- 交通事故時の対応

- 労働災害の事例と防止対策

- ドライブレコーダーの映像を用いた危険予知訓練

- 荷役作業における労働災害の現状とその対策

- お客様に対するマナー講習

- 適性診断の活用方法

荷扱いに対する研修

- パレット荷物に組み方

- ハンドリフトの操作方法

- 丁稚の使用方法

- 偏荷重にならない荷物の積み付け方法

- 腰に負担のかからない荷物のさばき方

実車を用いた運転指導

- 日常点検実習

- 安全装置・運転支援装置の使い方

- トラックの特性(死角、安全確認、車両特性)の説明

- 指定されたコースでの運転講習

運転講習では敷地内に設けられたコース(教習所みたいな感じ)でスラロームやクランク、車庫入れで試験を行い、教官からの合格を得られなければ再研修となります。

自動車学校の卒業検定のようなものです。

研修センターを卒業したら営業所での再研修

集配ドライバーの場合

研修センターを卒業したら、営業所に戻って実際に運転をする業務を始めます。この際も一人で行うのではなく、営業所の指導員を隣に乗せて業務を行います。

初めの2か月と異なるのは、今回は自分が運転していることです。1週間程度横に乗ってもらって安心できるようになれば、本当の一人立ちになります。

大型長距離ドライバーの場合

大型長距離ドライバーの場合も、自分で運転をして先輩や指導員に横に乗ってもらいます。

この間に空いているサービスエリアや、高速道路の走り方を学びます。集配ドライバーと違い、この研修は1か月程度行うことが多いです。

このように、入社が決まれば研修づくめの毎日が待っています。

これだけの研修を用意しているので全くの未経験であったとしても研修後には一人前のプロドライバーのスタートを切ることができます。

研修後も安全・技能向上に対する取り組みをしている

1か月に一度の安全研修

法定12項目の座学をするとともに、全国の営業所からドライブレコーダーの危険映像を集めて、事故事例やヒヤリハット事例を紹介しその対応を検討させ、危険を回避するイメージトレーニングをすることが狙いです。

以前は会議室に集まってみんなで一斉にやっていましたが、ドライバーの退勤時間の違いや時間効率の観点からYouTubeに動画を上げ、視聴する方法に切り替えています。

事故が起こった場合の緊急研修

事故を起こしてしまった場合は、その営業所内の全従業員を集めて事故の概要を検討し、再度事故を起こさないための対策を検討します。

自己惹起者は研修センターにて、2泊3日程度の再研修を行います。研修で安全運転ができることを認められれば、再度ドライバーとして復帰します。

事故を起こしたからと言って一様にトラックから降ろされることはありません。

1年に一度のドライバーコンテスト

各店より2名のドライバーを選抜し、筆記試験、運転技能試験、安全点検試験の3項目で競い合い、上位者を表彰しています。

入社3年目程度の人員を選抜することで、これ以後の安全意識と技術向上を図っています。

1年に1度のフォークリフト講習

トラックとは違い公道を走ることはないものの、いったん事故が起こると災害規模が大きくなることと、トラック以上に独自の乗り方をする者が多くなるため、講習を行い気を引き締めさせています。

研修が充実!安心してトラックドライバーになろう!

このように、入社時の研修に加えて、入社後も定期的に研修・講習を行う事でドライバーを育てていくというスタンスをとっている会社が増えているので、未経験の皆さんも安心して運送業界に飛び込んできてください。